Não tenho como começar este texto

se não por uma nota biográfica. A

primeira Olimpíada de que me lembro foi Barcelona, em 1992. Foi quando eu me

apaixonei perdidamente por vôlei, com aquela seleção que tinha o Marcelo Negrão

e conquistou nosso primeiro ouro na modalidade. Tinha o Robson Caetano

correndo, com toda a sua elegância. E assisti as meninas da ginástica olímpica

voando, sonhando em ser uma delas, mesmo quando o chato do meu pai disse que eu

era muito grande e inelástica para treinar. Meu pai, aliás, ex-judoca que era,

vibrou muito com o ouro do Brasil, e colocou eu e meu irmão pra lutar num

colchão na sala de casa. Mas, na verdade, o que mais me encantou nas

Olimpíadas, o que me fez ter um desejo ardente de fazer parte, foi a cerimônia

de abertura, com a

pira olímpica acesa por uma flecha de fogo. Passei a vida

sonhando com uma Olimpíada no Brasil para que eu pudesse assistir ao vivo, de

corpo presente, a cerimônia. Passaram-se 24 anos e eu assisti a Cerimônia de

Abertura das Olimpíadas do Rio de Janeiro de 2016 pela televisão. Pois é.

Cerimônias de Abertura das

Olimpíadas são as notas biográficas dos países sede. São histórias que contam

sobre si mesmos para si mesmos, como escreveu Clifford Geertz em suas notas

sobre a briga de galos balinesa. São também as narrativas necessárias e

possíveis para o momento histórico de cada país. Afinal, elaborações de si e do

passado se fazem sempre no presente. E são ainda histórias que se contam para o

Outro, como uma forma de se apresentar e apresentar as suas armas. Como um

ponto de chamada, em que a entidade diz a que veio e o que faz.

A história que o Brasil tem

contado sobre si mesmo para si mesmo ao longo do tempo tem basicamente dois

tropos: o mito das três raças e os dilemas da modernização. Contamos essa

história repetidamente, apresentando variações do mito, com maior ou menor

disposição de resolver as inescapáveis tensões dialéticas que se apresentam

nessa narrativa. Qualquer tentativa de resolvê-las, é claro, é cair em uma armadilha.

Fernando Meirelles foi mais esperto, fingiu resolvê-las para deixa-las

escancaradas. Talvez ele esteja gozando daquele otimismo estruturalista do

Lévi-Strauss em Raça e História, de que na verdade é o acúmulo de versões do

mito que leva a algum progresso. Decerto, em uma linguagem que joga o tempo todo com transformações entre figura e fundo, o espetáculo torna explícito o tempo todo o que é dito e o que é silenciado, e como vozes e silêncios transformam-se uns nos outros. E são justamente os movimentos de transformação o mais importante, porque revelam que as coisas nunca são absolutamente uma coisa ou outra.

Vamos lembrar que a narrativa da

Cerimônia de Abertura tem dois (ou talvez três) pontos de partida externos à

performance no Maracanã. O primeiro foi o esforço algo quixotesco de Lula, com a emergência do BRICS, em

construir o protagonismo internacional do Brasil, que o levou a amealhar a

realização da Copa do Mundo e das

Olimpíadas, com a benção das empreiteiras

entusiasmadas pela realização das grandes “obras de infraestruturas”, quase

todas elas com problemas de projeto e execução, com superfaturamento e burlando

acintosamente laudos e leis socioambientais. Empreiteiras aliás envolvidas em

negociatas trianguladas entre Brasil (com tantos outros megaprojetos

desastrosos como Belo Monte), Europa/Portugal e África, onde também estão

acontecendo as tais obras de infraestrutura.

O segundo foi a entrada do Brasil

na cerimônia de Encerramento de Londres 2012, com Marisa Monte incorporando

Iemanjá, para realizar a viagem ultramarina do Velho ao Novo Mundo. A orixá iorubá, que dos rios chegou ao mar na fé dos africanos trazidos à colônia como

escravos, realizando o percurso do Tâmisa à Baía de Guanabara.

O terceiro foi a

última versão narrada do mito das três raças, na cerimônia de abertura da Copa

do Mundo de 2014, cerimônia lamentável em todos os aspectos, à notável exceção

do menino guarani que recusou seu papel de conciliador e de índio genérico

quinhentista e se afirmou como sujeito político do presente ao revelar a faixa

exigindo Demarcação Já para as Terras Indígenas.

A contagem regressiva é feita em

um enorme mosaico de corpos e tecidos prateados, ora figura ora fundo da

projeção feita sobre o tablado colocado no gramado do Maracanã como tela e picadeiro

para a cerimônia. Geometrias que se querem modernistas, futuristas, e

orgânicas, nativas. Delas saem fios verdes luminescentes que formam a imagem de

Ziraldo, meio símbolo da paz, meio árvore, paradoxalmente confinada em um

círculo. Alguns fogos burocráticos do círculo maior do estádio soam as trombetas.

Anunciam-se as autoridades, os

homens engravatados. Michel Temer, vaiado nos ensaios e na vida, não é mencionado, e o mundo se apercebe de sua presença sinistra, força de anti-vida. Dilma, com

seu espírito guerrilheiro, ao menos suportou as vaias e as ofensas na abertura

da Copa do Mundo. Temer não. É um alerta geral, este é um espetáculo em que

temos que prestar muita atenção aos silêncios.

Mas o hino nacional é cantado por

Paulinho da Viola e um octeto de cordas. Sotto voce, delicado, sem nenhum

ufanismo desmesurado. Crianças e atletas veteranos somam-se ao coro enquanto a

bandeira é hasteada. Poucas vezes na vida nosso hino me inspirou respeito. Esta

foi uma.

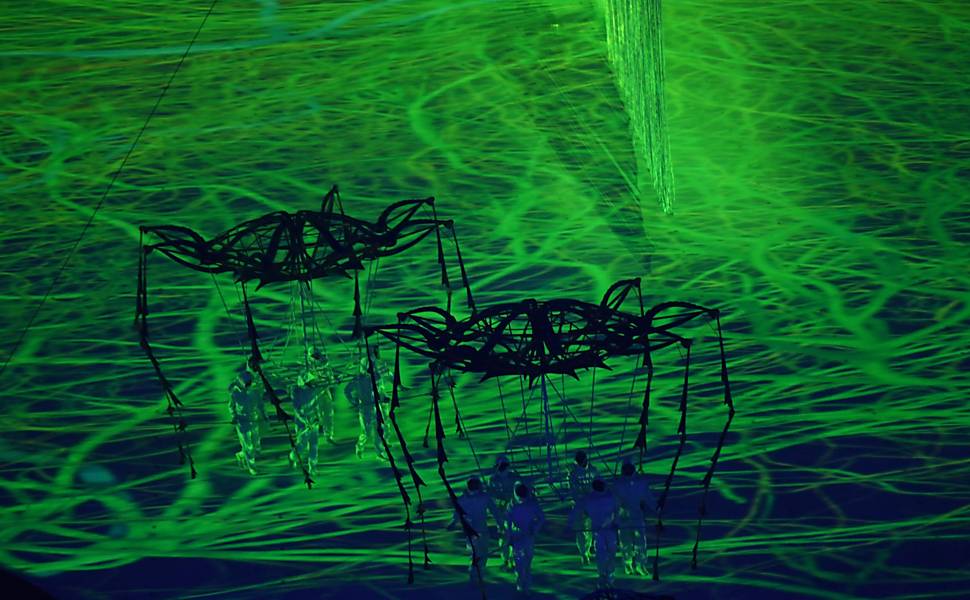

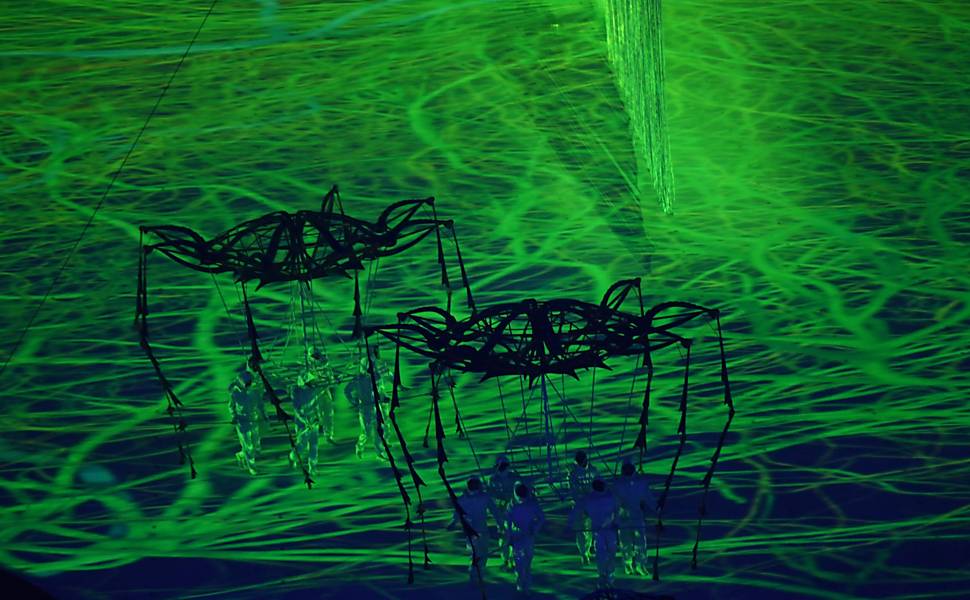

Então, a primeira imagem que

vemos é o mar quebrando na areia. Das águas saem criaturas/marionetes, formas

primordiais de vida em cujas entranhas podemos ver os corpos dos dançarinos

contidos nas formas, escapando da obviedade da biodiversidade normalmente celebrada.

O caranguejo que vemos subindo é o desbravador “da lama ao caos” (Saravá, Chico

Science), em que a lama é o mangue, é a Guanabara e é também o Rio Doce

devastado após o crime da Vale/Samarco em Mariana. Tudo isso é explicitamente

não dito.

Em seguida vemos as fileiras de

índios entrando. Começa o mito das três raças propriamente dito. Um grande

comentário do dilema brasileiro e também amazônico.

Sônia Guajajara denuncia a folclorização dos indígenas. Não são performers

indígenas, são dançarinos amadores do Boi Bumbá de Parintins, que “tem sangue

indígena” como disse o coreógrafo Erick Beltrão no

vídeo do making of. Os

realizadores do Boi Bumbá de Parintins enfrentam há anos essa crítica do “índio

genérico”, na expressão de Darcy Ribeiro. Não pretenderam resolvê-la aqui apelando

para minúcias de particularidades étnicas que criariam uma miríade de redutos

identitários. Pelo contrário, o que se apresenta aqui é a potência da

transformação sempre iminente. A coreógrafa Deborah Colcker montou uma cena em

que os índios trançam grandes fios suspensos em um varal que vai de fora a fora

do estádio. Fios que também servem de fundo para projeções de outros fios. Fios

que são tramados em padrões de teçumes e cestarias indígenas, em uma geometria muito

mais intrincada que a anterior, mais fractal e caótica, formando grandes ocas.

Pindorama, cheia de fios da floresta, casa dos índios.

Chegam os portugueses, em suas

caravelas esqueléticas contendo corpos como antes os animais marinhos haviam

feito. Deixam um rastro mortífero avançando pelo verde dos fios projetados,

enquanto são envolvidos pelos fios suspensos. Chegam, por fim, os africanos, com

um corpo de dançarinos cujos fenótipos levantaram acusações de blackface nas

redes sociais. Não chegam em barcos, nos navios negreiros que os trouxeram da

África para a América, mas em rodas e passos marcados, já caracterizados como

força de trabalho. A “homogeneidade” dos africanos de muitos povos, em

contraste com a nacionalidade marcada dos portugueses, será complexificada mais

adiante. O fundo da projeção retoma o tropo da modernização. A ferida das

caravelas vai sendo tomada por outras feridas, marcadas no compasso do trabalho

escravo, linhas reticulares que mostram os campos de cultivo do Brasil rural.

Este Brasil das capitanias hereditárias, dos latifúndios, das linhas planificadoras

que atropelam os fios da vida e rasgam a floresta. Essa sobreposição de linhas

em uma racionalidade planificadora e que se furta à vida traz as reflexões de

Tim Ingold, de seu livro Lines. Lines também pode nos trazer um contraponto para os jogos de figura e fundo do espetáculo. Ingold fala de uma distinção entre fios, que se tramam para formar superfícies, e traços inscritos sobre superfícies. As projeções da abertura jogam com ambas as formas de linha, em que as superfícies ora são pano de fundo para o desenrolar da narrativa em que os atores e objetos cênicos são destacados, ora são coberturas que ampliam, magnificam e acabam por sobrepujar qualquer ação humana, como nessa imposição do progresso. A afirmação de progresso deixa explícito, sem

ter que o dizer, o quanto o progresso aqui sempre quis dizer colonização,

expropriação e genocídio. Chegam por fim, e um tanto burocraticamente, os

outros povos que compõem a “nação miscigenada” brasileira, árabes, orientais,

etc. Esta parte do mito funcionou muito

melhor na entrada das delegações em que podemos reconhecer, ou não, nossos

parentes.

E o cenário muda para uma

paisagem urbana. As linhas parecem rachaduras no fundo branco. São os vãos dos

prédios que vão emergindo em uma ilusão de tridimensionalidade, enquanto

dançarinos “saltam”. Em uma extremidade, prédios “de verdade” formam um fundo

enquanto os dançarinos montam uma parede ao som orquestrado furioso de “Construção”,

de Chico Buarque. Os blocos de construção são também as asas quadriculadas do

14 Bis de Santos Dumont, aquela necessária pirraça brasileira de que nós também

temos um inventor importante. Santos Dumont decola em uma pista de pouso e

sobrevoa uma paisagem urbana noturna, linhas douradas piscantes do plano

ortogonal sobre um fundo escuro, projetada também pelas lanternas da

arquibancada, até sair do Maracanã para o céu noturno do Rio. E a urbanidade

excessiva é redimida pela conversão das fachadas dos prédios no rosto de Tom

Jobim. Ouvimos, executada por seu neto ao piano, a música cartão de visita do

brazilian way of life, Garota de Ipanema, em uma representação de Tom muito

melhor do que os mascotes horrendos criados por publicitários leite-com-pêra. A

Garota de Ipanema realiza as inversões mais uma vez. Ela não desfila a caminho

do mar, mas dos prédios da metrópole. Tampouco é uma moça do corpo dourado, é a

gaúcha/alemã Gisele Bundchen, em um vestidão prateado. Choca não por ser linda,

embora o seja, mas por ser a mais reconhecida beleza assim tão europeia, embora

brasileira. Como a bossa nova, afinal. Ondulam suas madeixas loiras e ondulam

as linhas pelas quais desfila evocando Niemeyer.

Esta ondulação é rompida abruptamente por uma projeção de cubos psicodélicos

e dançarinos negros fazendo o Passinho no alto dos prédios, caindo do morro mas

muito acima do asfalto. Começa a celebração da favela. Ludmilla canta o “Rap da

Felicidade”, mas pula as partes da música que falam de exclusão social. Os

gringos não sabem, mas a gente sabe. É tanto cinismo que deixa de sê-lo. Vinícius

de Moraes surge, com Baden Powell, enegrecido na batida eletrônica do funk

carioca e na voz da Mulher do Fim do Mundo, Elza Soares, com um cabelão roxo. E

canta-se o Canto de Ossanha, cuja letra parece hoje narrar pari-passo a farsa

da política brasileira.

“O homem que diz "dou" não dá

Porque

quem dá mesmo não diz

O homem que diz "vou" não vai

Porque

quando foi já não quis

O homem que diz "sou" não é

Porque

quem é mesmo é "não sou"

O homem que diz "tou" não tá

Porque ninguém tá quando quer

Coitado do homem que cai

No canto

de Ossanha, traidor...”

(chorei nessa parte, confesso, amo demais essa

música)

Macumbarias do capitalismo, na versão tupiniquim do manifesto de

Isabelle Stengers. Nessas tensões sem síntese, contrapontos como se diz na

música, o samba e o rap tem um novo encontro com Zeca Pagodinho e Marcelo D2,

vestidos de branco-terreiro, cantando “Deixa a Vida me Levar”. Dizem as más

línguas que estamos celebrando juntas a cachaça e a maconha, escondidas na

malandragem. Capoeiras caleidoscópicos jogam enquanto MC Karol e MC Soffia, em

um visual cyberfunk, mandam um funk feminista, seguidas da Gang do Eletro

fazendo o baile-rave. Os prédios e o asfalto viram cada vez mais morro, aquele

que sobrevive e resiste às UPPs. Moradores da Mangueira, enquanto isso,

assistem de longe, do alto das lajes. A polícia fez um cordão de isolamento de

200 metros do Maracanã. Longe dali, em São Paulo, a polícia desce a porrada em

manifestantes.

Segue-se um momento constrangedor com Regina Casé como mestra de

cerimônias, dizendo que estamos a celebrar as nossas diferenças. Ela, falhando

miseravelmente e propositadamente ao propor a síntese da tensão dialética,

lembra-nos que não conseguimos ainda escapar do ranço da Rede Globo (não me

leve a mal, Regina, adoro seus filmes), do “racismo cordial” negado pela trupe

do Ali Kamel. Jorge Ben canta País Tropical, fechando o toque Brechtiano do

espetáculo.

O tropo da modernização e sua história linear e evolutiva evocam as

narrativas apocalípticas de um futuro ameaçado pela destruição do meio

ambiente. Uma Flor Nasceu na Rua, poema de Drummond sobre a vida bruta e

singela, é recitado de forma bilíngue por Fernanda Montenegro e Judi Dench (que

deixa o papel Londres 2012 de chefe do James Bond). O Brasil reitera seu papel

de guardião do mundo e do futuro pela preservação das florestas que impedem o

aquecimento global, causado pela queima de combustíveis fósseis e emissão de CO2

na atmosfera. A notória ausência de protagonistas indígenas nesse discurso,

tendo sido eles nossos porta vozes mais eloquentes e sensatos desde os anos

1980 e a Eco 1992, soma-se à profusão de denúncias dos abusos crimes e

atrocidades cometidos para a realização dos Megaeventos no Brasil, todas elas

abafadas e mal respondidas pelos políticos dos três níveis da federação

envolvidos. A imprensa internacional, é claro, esbalda-se no cinismo. A poluição

da Baía de Guanabara, a destruição de uma área de proteção ambiental para a

construção do campo de golfe, a precariedade das instalações da Vila Olímpica,

as metas ambientais não cumpridas. Fernando Meirelles,

marinista e ator relevante na articulação da Rede Sustentabilidade, deixa propositadamente o

flanco aberto para este tipo de ataque, enquanto a sua projeção didática acusa

apenas os países estrangeiros. Diz não dizendo. Travestido de isenção política.

As linhas dos gráficos em toda a sua cientificidade, são apenas uma versão

purificada e empobrecida de todos os fios anteriormente tramados na cerimônia,

em múltiplas redes. Jamais Fomos Modernos, como sublinhou Bruno Latour, mas nós

somos brasileiros e não desistimos nunca.

Voltamos para a praia, para o desembarque das delegações. Ao invés da

volta olímpica, passam apenas pelo centro do Maracanã, sendo lideradas por crianças com mudinhas e

bicicletas brega-kitsch de jardim com os nomes dos países. Levam sementes que

serão introduzidas em uns raladores gigantes metálicos e medonhos, parentes

distantes dos Daleks de Dr. Who. As delegações são conduzidas quase na marra

por ritmistas das escolas de samba, lembrando que afinal de contas o Brasil é

um país extremamente autoritário. As más línguas compararam a imagem aérea do

desfile a uma vagina gigante, o que dá uma enorme dignidade ao evento, como

Origem do Mundo.

É uma mensagem eficaz de conciliação, de espírito olímpico

capaz de interromper guerras e levar à confraternização dos povos. Eu quase

acredito que Olimpíadas no Terceiro Mundo fazem justiça às dezenas de

delegações de países do terceiro mundo, cujo uniforme de cerimônia é

infinitamente mais bonito do que os insuportáveis terninhos e uniformes da

Adidas. Em um momento de erosão da União Europeia e Trump falando sobre deixar

a OTAN, a mensagem fricciona (treme, treme, disse a Gang do Eletro logo antes).

Os narradores e comentaristas brasileiros dão um banho de etnocentrismo e

ignorância, enquanto comentam a entrada das delegações. Todavia, é bonito ver

Palestina entrando, ver a delegação de refugiados entrando. O Brasil entra ao

som de Aquarela do Brasil, como não podia deixar de ser. Lea T conduz a nossa

bicicleta, uma celebração da vida e da pauta LGBT diante das nossas pessoas

trans que são assassinadas diariamente (tem uma entrevista linda dela

aqui). Sutil, e contundente o suficiente para

dar um recado à nossa Bancada BBB e a todos aqueles empenhados em fazer ruir os

direitos humanos conquistados a duras penas nesse país.

Os raladores/robôs assassinos são arrumados em círculos para formar os anéis

olímpicos. Explodem em anéis de folhagens, espalhando sementes. Lembram enormes

pés de maconha, mas é só por acaso. Fogos e mais fogos. O Maracanã vira um

caldeirão. Crianças trazem pipas e é feita uma homenagem a um atleta queniano

que se transformou em educador. Mais um comentário sutil e talvez involuntário sobre

a falência da Pátria Educadora. Os notáveis fazem discursos, aquela parte

obrigatória e dispensável da cerimônia. Temer declara os Jogos Olímpicos

abertos e é

abundantemente vaiado. Alguns amigos com quem assisto os jogos tem

seus corpos tomados de raiva catártica e gritam e assobiam para a televisão. As

redes sociais explodem. A Máquina e a Revolta, quarenta anos depois da tese de

Alba Zaluar sobre Cidade de Deus.

A bandeira olímpica é trazida por

alguns notáveis, entre eles Ellen Gracie, representando nosso STF cada vez mais

pop, Oscar Schmidt e Marta, a face e a esperança do nosso futebol pós 7x1.

Wilson das Neves chama nossos ancestrais, tocando samba em uma caixinha

de fósforos enquanto um menininho samba. Chamando Ary Barroso, passa a bola

para Caetano e Gil cantarem “Isto aqui o que é?” acompanhados de Anitta. O

truque da inversão se faz mais uma vez. A música do cânone sagrado brasileiro

cantada por uma funkeira formada no gospel. Caetano, responsável pela escolha,

mostra sua argúcia costumeira ao declarar saber muito bem para quem o bastão da

música brasileira está sendo passado. Anitta canta bem e sensualiza, porque

ninguém ali está interessado no sexy-sem-ser-vulgar. As baterias das escolas de

samba entram por fim.

Guga adentra o Maracanã, meio correndo, meio mancando, trazendo a tocha.

Hortênsia a recebe e a entrega para Vanderlei Cordeiro de Lima, símbolo do

espírito olímpico e da teimosia brasileira. Nossos heróis veteranos, cansados

mas não vencidos. Nossa pira é pequena, sustentável, emoldurada por uma

escultura solar movida por energia eólica. Um comentário sobre a necessidade de

mudar a matriz energética, abandonando os inimigos combustíveis fósseis (e, de

modo não dito, as barragens catastróficas da hidroeletricidade, como

conquistado pela

incrível vitória dos mundurucus defendendo o Tapajós).

A nota biográfica brasileira é uma narrativa difícil, cheia de silêncios

e de lacunas, cheia de contradições e paradoxos, cheia de injustiças e

irresponsabilidades, de violência e uma luta constante contra o desespero. Esta

foi a narrativa possível, a narrativa necessária, executada com maestria porque

de fato somos muito bons mesmo em fazer festa. O avesso dessa narrativa é o

desempenho patético da seleção olímpica de futebol masculino, cada vez mais

desacreditada, corporificação absoluta de nossos dirigentes corruptos e

ineficientes. Dizer que aprendemos alguma coisa com o 7x1 é cair mais uma vez

no conto do progresso, essa mentira escrita na bandeira nacional que o Temer

tomou como slogan de governo. Mas o exercício de narrar a nós mesmos, e deixar

agir o trabalho do tempo nessas narrativas sobre o mito das três raças e a

modernização, é aquilo que dialeticamente pode encontrar em nosso passado os

lampejos necessários. Benjamin escreve nas Teses sobre o Conceito de História

que todo documento/monumento de cultura é um documento/monumento de barbárie e

nos exorta a escovar a história a contrapelo. Estes são os nossos Jogos

Olímpicos Rio 2016.